第708回 「タワーマンションのデメリット/修繕費が年々高くなる?」

- 2020.02.20

- タワーマンション

このブログでは、居住性や好みの問題、個人的な事情を度外視し、原則として資産性の観点から自論・「マンションの資産価値論」を展開しております。

◆

◆

◆◆マンションセミナー「延期」のお知らせ◆

3月1日に予定しておりました「マンションセミナー」は新型コロナウイルス予防のため、急遽延期させていただくこととなりました。ご参加のお申込み下さった方には改めてご連絡をさせていただきます。

三井健太

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

タワーマンションは、修繕積立金を高く設定した物件が多いという現実があります。

地震で壁に亀裂が発生したり、駐車場・通路・公園など敷地の隆起が起きたり等の被害が出ても、修繕を行う際には積立金が潤沢であれば合意形成がしやすいはずなので、高いことがデメリットと決めつけることはないのですが、そもそも一般のマンションに比べてタワーマンションは修繕費が多く必要になると言われます。

いったい、どのくらい高いのでしょうか?

●タワー型マンションの修繕費を考える

タワーマンションの中で比較的古いマンションの修繕積立金の額を調べてみました。

以下は、都心6区の築年数15年以上の物件を拾ってみたものです。

単位は、住戸専有面積1㎡当たり。以下、同様。

◆西戸山タワーホウムズサウスタワー

25階建て192戸・1988年(築27年):@142円/㎡

◆スカイライトタワー

40階建て336戸・1993年(築22年):@188円/㎡

◆センチュリーパークタワー

54階建て756戸・1999年(築16年):@135円/㎡

◆ソフィアタワー勝どき

23階建て120戸・2000年(築15年):@180円/㎡

◆コスモ東京ベイタワー

26階建て217戸・2000年(築15年):@107円/㎡

※以上の物件に限ってのおとですが、1㎡当たりの数値が、@107円から@188万円となっています。

次に、最近の新築マンションの中から、修繕積立金の上がり方をいくつか紹介しましょう。

◆グランドメゾン白金の杜ザ・タワー(2015年8月竣工)

1~7年:100円/㎡/8~14年:200円/㎡(+100%)/15~21年:300円/㎡(+51%;当初の3倍)/22~30年:350円/㎡(+17%;当初の3.5倍)/一括徴収金は初回のみ@8000円/㎡・・・30年間の平均単価:@267円/㎡

◆アトラスタワー府中(72戸20階建て2015年2月竣工)

1~6年:80円/㎡/7~12年:155円/㎡(+93%)/13~18年:280円/㎡(+81%;当初の3.5倍)/19~30年:360円/㎡(+28%;当初の4.5倍)/一括徴収金は初回のみ@8000円/㎡・・・30年間の平均単価:@286円/㎡

◆シティタワー金町A棟(免震構造700戸37階建て・2016年3月竣工予定)

1~5年:@89円/㎡/6~10年192円/㎡(+115%)/11~15年:@294円/㎡/16~30年:@368円/㎡/一括徴収金:初回のみ@5076円・・・30年間の平均単価:@294円/㎡

◆クラッシイタワー東中野(245戸27階建て・2015年3月竣工)

1~5年:89円/㎡/6~10年:@178円/(+100%)/11~15年:@252円/㎡(+42%;当初の2.8倍)/16~20年:@356円/㎡(+41%;当初の4.0倍)/21~25年:@430円/㎡(+21%;当初の4.8倍)/26~30年:@534円/㎡(+24%;当初の6.0倍)/一括徴収金は初回:@10,000円/㎡、12年目:@1,507円/㎡、24年目:@1,330円/㎡の3回・・・30年間の平均単価・・・@372円/㎡

少ない事例ですが、築15年以上の中古タワーマンションと、最近の新築タワーマンションとでは、15年の時点で大きな差が見られることに気付きます。

中古マンションの事例では、@107円/㎡から@188円/㎡までの幅ですが、新築マンションの15年時点を見ると、@252円/㎡~@300円/㎡となっており、新築マンションの高さが際立っています。

物件個々の差があるとはいえ、最近の新築マンションでは高く設定される傾向があることは明白です。

タワーマンション自体の開発が少なかった時代は、修繕費が実際にどのくらいかかるかについて経験がないため、設定が甘かったのでしょう。

その後、経験を重ねてきたことに加えて、維持管理に関するユーザーの意識の高まりを背景に売り手も高く設定をし始めたという事情が差を生んでいると考えられます。

さらに、国土交通省が2011年にガイドラインを作成したことも後押ししたようです。

●修繕積立金のガイドライン(築30年まで)

国土交通省が「長期修繕計画策定ガイドライン」として示した修繕積立金は、15階建て未満で100戸以上のマンションが@178円/㎡であるのに対し、20階以上が@206円/㎡となっています。平均では16%ほどタワーマンションの方が高いとしています。

(どちらも30年の平均。尚、15~19階は例が少ないとしてガイドラインから除外)

12年目に最初の大規模修繕工事が計画されるのが一般的で、そのときに必要な予算は、1戸当たりにすると100万円以上と言われますが、タワーマンションの場合は、110万円以上か120万円近くにになりそうです。

積立金が不足すれば工事にかかれないので、そのような場合は実施時期を先送りするか、一時金を徴収する、または不足分を銀行から借りるしかありません。

先送りすれば建物の劣化が進み、実施可能なときが来て再度見積もりを取ると、さらに費用が嵩むこともあり得るので、実施時期を先延ばしないですむような積立計画が大事になります。

<修繕積立金の積立方法 >

修繕積立金の積立方法には、長期修繕計画で計画された修繕工事費の累計額を均等に積み立てる方式(均等積立方式)と、当初の積立額を抑え段階的に積立額を値上げする方式(段階増額積立方式)があります。

また、分譲時にまとまった額の一時金(修繕積立基金)を徴収することや、修繕時に一時金を徴収する、または金融機関から借り入れたりすることを前提とした積立方式を採用している例もあります。

段階増額積立方式や、修繕時に一時金を徴収する方式など、将来の負担増を前提とする積立方式は、増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず、修繕積立金が不足する事例も生じていることに留意が必要と国土交通省は指摘しています。

最近は新築マンションの多くが段階増額積立方式を採用しており、併せて分譲時に修繕積立基金(一時金)を徴収している場合が大半です。

先に述べたように1回目の大規模修繕のときに1戸当たりで100万円以上を貯めておかなければなりませんから、分譲時に50万円~80万円といった一時金を出してもらうと、残り20~50万円を12年144か月で割れば、毎月負担は大きくならずに済みます。

とはいえ、12年目の大規模修繕後の積立金残高をゼロにするわけにも行かず、結局のところ、事例にあるように、分譲時から5年ごとの増額積立とするケースが多くなるのです。

●タワーマンションの修繕費が高い理由

さて、国交省のガイドラインでも指摘されたように、タワーマンションは一般のマンションより修繕費が高くなるのですが、その理由を整理しておきましょう。

マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、道路幅員、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものであり、このような修繕工事費を基に設定される修繕積立金の額も、当然これらの要因によって変化する性格のものです。

以下に、マンションの修繕積立金の額に影響を与える修繕工事費等の主な変動要因を示します。 (国土交通省のガイドラインから転載。一部を加筆修正しました)

<修繕積立金の主な変動要因について>

①建物が階段状になっているなど複雑な形状のマンションや超高層マンションでは、外壁等の修繕のために建物の周りに設置する仮設足場やゴンドラ等の設置費用が高くなるほか、施工期間が長引くなどして、修繕工事費が高くなる傾向があります。

※外壁工事(洗浄・補修・塗装)のための仮設足場には、建築基準法で45メートルの高さ制限があります。45メートルは15階建てが限界になるので、20階以上となる超高層タワーマンションの16階から上は、ゴンドラを使う作業となります。ゴンドラ作業の部分が一般マンションにない部分であり、割高になる部分と言われています。

②一般的に建物の規模が大きくまとまった工事量になるほど、施工性が向上し、修繕工事の単価が安くなる傾向があります。

※超高層マンションの多くが大規模なので、その面では安くなるのですが。

③エレベーターや機械式駐車場の有無及びその設置場所、玄関ホール・集会室等の規模等により、修繕工事費が変動します。 近年の新築マンションでは、ラウンジやゲストルーム等、充実した共用施設を備えたマンションが見られます。また、温泉やプールがあるマンションもあります。このようなマンションは、修繕工事費が高くなる傾向があります。

※超高層の場合、エレベーターのワイヤーの長さ・強度などが特別仕様なので交換費用が高くなると言われます。駐車場も平面自走式ではなく、タワーパーキング式が多いので、同じ大規模の中高層マンションより高くなる傾向にあります。

④建物に比べて屋外部分の広いマンションでは、給水管や排水管等が長くなるほか、アスファルト舗装や街灯等も増えるため、これらに要する修繕工事費が高くなる傾向があります。

➄塩害を受ける海岸に近いマンションや、寒冷地のマンションなど、立地によって劣化の進行度合いや必要な修繕の内容が異なり、修繕工事費に影響を与える場合があります。

➅一般に、高級な材料を使用している場合は修繕工事費が高くなります。ただし、材料によって必要な修繕の内容が異なったり、修繕の周期を長くできたりする場合もあります。

⑦外壁については、塗り替えが必要な塗装仕上げの他、タイル張りのマンションも多く見られます。 タイル張りの場合は、一定期間ごとの塗り替えは必要ありませんが、劣化によるひび割れや浮きが発生するため、塗装仕上げの場合と同様に適時適切に調査・診断を行って修繕を実施する必要があります。超高層マンションには、タイル貼りでないものが多いのです。 修繕工事費は、劣化の状況により大きく変動します。

⑧手摺り等には、鉄、アルミ、ステンレスなど様々なものが用いられます。一般的に、一定期間ごとに塗装する必要のある鉄製のものの他、錆びにくいアルミ製やステンレス製のものもあります。 近年の新築マンションでは、錆びにくい材料が多く使用されるようになってきており、金属部分の塗装に要する修繕工事費は少なくて済むようになる傾向があります。

⑨共用の給水管や排水管については、配管や継手部分の内部が腐食することから、これらを洗浄・研磨し、再度コーティングする“更生工事”や、“更新(取替え)工事”が必要になります。 近年の新築マンションでは、ステンレス管やプラスチック管等の腐食しにくい材料が使われるようになって更生工事が必要なくなり、取替え工事も遅らせることができるので、給排水管に関する修繕工事費は少なくて済む傾向があります。

⑩近年の新築マンションの中には、生活利便性や防犯性を考慮して、さまざまな種類の付加設備 (ディスポーザー設備、セキュリティー設備等) が設置されているものが見られます。このような設備が多いほど、修繕工事費は増加する傾向があります。

⑪新築時に設置されていなくても、その後に居住者のニーズの高まりや消防法等の法制度の改正を受けて新たな設備を付加する場合があります。 また、耐震性に劣っている場合や、居住者の高齢化に対応できていない場合は、耐震改修やバリアフリー改修等を行うことが望まれます。こうした改修工事が見込まれる場合は、所要の費用を計画的に積み立てておくことが重要となります。

※タワーマンションでは、上述のように上層階の外壁工事に最大のプラス要素がありますし、エレベーターの交換費用、タワーパーキングの整備・交換費用なども長い間にプラスされる項目です。

ただし、30年計画の中に組み込まれない部分もあります。あるタワーマンションの場合、全交換の時期は40年後とありました。

また、防災対策が充実して来たことに関連し、自家発電装置の交換費用、タワーマンションの多くが内廊下式のために各階廊下にエアコンが設置されますから、この交換費用も同様です。

<改修工事の実施時期>

主なものを挙げておきます。

*屋根の防水(断熱と防水、保護塗装)/8~9年目

*バルコニーと共用廊下の床防水/12年目

*外壁塗装(壁・軒天などの吹き付け部)/12年目(タイルの交換は計上せず)

*給水管/40年目に交換

*排水管/30年目に交換

*エレベーター/15年周期で内装と三方枠の補修。20年目に制御盤交換。40年目に全交換

*玄関ドア/12年周期で点検調整。36年周期で交換

●タワーマンションのデメリット/管理費の高さ

大型物件が多いタワーマンションですから、スケールメリットがあるはずですが、それでも高くつく例が多いようです。共用施設や住民サービスが多過ぎるためと考えられます。

少し前ですが、首都圏の新築マンションの管理費を調べた資料があります。2010年に販売された物件を対象に「不動産経済研究所」から発表されています。

一部を紹介すると、次のようになっています。

戸数規模別単価

: 49戸以下@256.5円/99戸以下@210.8円/299戸以下@204.6円/499戸以下@208.7円/999戸以下@234.2円/1000戸以上@311.4円

階数別単価

: 5階以下@227.2円/9階以下@209.0円/19階以下@204.0円/39階以下@293.2円/40階以上@305.7円

大型が多いタワーマンションですが、スケールメリットより、超高層であることのデメリットが勝っている(高くなってしまう)ことが上記データから推測できます。

「6階以上19階以下」と比べてみると、20階以上は約50%も高い管理費になっています。その理由を調べてみました。

<タワーマンションの管理費が高い理由>

①電気代が高い・・・エレベーターの電気代:10階を行き来するより30階を行き来する方が高くなるのは当然。内廊下式の場合は共用廊下にエアコンが設置されるので、夏季は電気代が加算される。

②窓ガラスの清掃費がかかる・・・窓の一部の清掃を所有者自身でできない形状になっている場合が多く、専門業者に委託する必要が生じるため。

③定期的にメンテナンスする対象設備等が多い・・・自家発電装置・蓄電池・タワーパーキング。防災備蓄品の交換など。

④共用部分の対象が異なる・・・大型マンションならタワーでなくても共用部分が広く、管理対象が広いという傾向はあるが、タワー独特のものとしては、各階にゴミステーションが設置される事例が多くなっており、ごみの搬送とゴミ置場の清掃に時間と労力が必要になり、その人件費が加算される。

●タワーマンションのデメリット/その他

修繕費と管理費が高い以外にも、タワーマンションにはデメリットがあるようです。

①地震との関連で考えるとエレベーターが止まったとき、外出が困難になる。

(階段は降りるのも結構つらいもの。 勿論、時間帯によっては地震発生時に外出している家族もいるはずなので、帰宅の際に階段を上るのに骨が折れることに)

②方位の悪い住戸が多い。

(場所によっては、Viewが売り物であることから、北向きでも人気を博する物件が多いことも事実)

③間取りに難点がある例も多い

(開放廊下タイプも少なくないが、内廊下タイプのタワーマンションでは風通しが悪い、採光のない個室ができるなど、間取りに難のある例が多く見られる)

●タワーマンションの新たなデメリット/管理の難しさ?

最近、タワーマンションで表面化し出した大きな問題があります。

それは、「外国人富裕層が買ったマンションにおける問題点」と言い換えれば良さそうです。

都心の大型タワーマンション、特に国際的に名を知られる、新宿・池袋・渋谷・六本木・赤坂・湾岸エリア(五輪会場周辺)に立地する物件では、多いもので40%もの住戸が外国人で占められているという噂があるのですが、何年か前に流行語大賞になった「爆買い」が分譲マンションの世界でも起きていたというわけです。

どのような問題が生じているのでしょうか?

①ゲストルームの宿泊権利を販売・・・共用施設であるゲストルームを予約で年間に何十日も確保し、これを第三者に有料で貸し出す行為

②購入した部屋を短期貸し

・・・1年以上の長期賃貸ではなく短期の民泊物件として賃貸する例が多数あるというのです。これは、自宅のホテル化システムと呼ばれ、インターネットのAirbnbというサイトを使えば簡単に1日単位の貸し出しが可能なのだそうです。カギの受け渡しを代行してくれる会社もあるらしいです。 (ネット百科事典のウィキペディア によれば、Airbnb =エアビーアンドビーは、宿泊施設を貸し出す人向けのウェブサイトである。 192カ国・33,000の都市で80万以上の宿を提供している。 2008年8月に設立され、 サンフランシスコに本社を置き、 Airbnb, Inc.により所有、運営されている・・・とあります)

昨今、外国人が東京にマンションを求めるのは、90%以上が投資目的と見られますが、短期貸しの方がうまく回転すれば収益率も高いので、儲かるわけです。その噂が広まってかどうかは確証がないものの、爆買いの一因になっていた可能性は否定できないのです。

東京五輪では ホテル不足になるかもしれないと言われており、一段と拡大することが懸念されます。

民泊は基本的に旅館業法違反であるというだけでなく、宿泊者のマナーが悪いという点に問題があるのです。夜中に大騒ぎする、荷物を廊下に放置するといった例があるのだそうです。

管理規約にある「公序良俗に反する行為の禁止」条項に抵触するうえ、セキュリティ面でも懸念が消えないことでしょう。

このようなことが評判になれば、当該マンションは資産価値に影響すること必至です。

③管理規約の改正も簡単ではなくなる

・・・管理組合総会の開催に当たっては、過半数の出席または委任状の取得が必要であり、その4分の3の賛意を得て、規約の改正や修繕工事の実施などを決議しますが、外国人が多く、かつ国内に滞在していないとなると、決議どころか開催そのものも困難という事態があり得るのです。

●タワーマンションのデメリット/Viewの価値が減価する?

タワーマンション居住者の多くが眺望の良さに満足していることはアンケート調査でも証明されていますが、眺望のメリットをもう少し掘り下げてみましょう。

遠くまでを望めるという意味での眺望のメリットは高層階の住戸に限られます。例外があるとすれば、運河や隅田川・多摩川など川幅の広い河川や大公園などに面する立地のマンションということになるでしょう。

眺望が良いのは夜景だけというタワーマンションも多いように感じます。 都心部のタワーマンションを内覧したときに分かったのですが、階数によっては既存の低いビルの屋根が視界に入ると、眼下の景色が良いとは言えないからです。

屋上が緑化されていれば綺麗かもしれませんが、そんなビルが連続しているところはありません。従って、いい眺めだと感じるのは夜間だけとなります。階数を選ぶときに気を付けたい点です。

さて、今後の問題として考えられるのは、超高層マンションが今後も増え続けるので、購入時点のViewが将来も保証されることはないという点です。 既に、新たに建てられたタワーマンションによって視界が半分も遮られることになってしまったために買い替えたというタワー派のご相談者を筆者は何人も知っています。

超高層マンションがまだ珍しかった時代は、低層階であっても超高層マンション住んでいるというだけで誇らしく思えたものですが、現在その感覚は持てないかもしれません。真にViewの良い高層階住戸だけが、タワーマンション本来の価値を享受できることになりそうです。

ところが、その上層階住戸ですら、見えていた景観が変わってしまい、残念なことになる例が、今後はどんどん増えて来るのは間違いありません。

景色という奴は5分も見たら飽きるものですが、リビングから見える特別な光景は秘かな我が家の自慢となるもので、やはり高い価値を持つものです。 実際に友人を自宅に招き、隅田川の花火を観覧してもらうとか、レインボウブリッジを眺めながら歓談するという住民も少なくないはずですが、それも輝きを失うかもしれません。

タワーマンションを選ぶときは、Viewの価値が減価するかもしれないと想定しておくことが必要になっているのです。

●総合判断でタワーマンションの将来価値は?

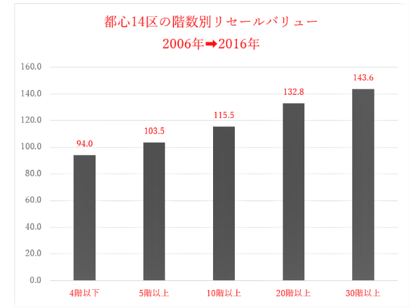

タワーマンションというだけで稀少価値があった時代もありましたが、これからは都心ならタワーマンションが当たり前になりました。 とはいえ、これまでの実績を見れば、タワーマンションの方がリセールバリューは確かに高いのです。

2014年売り出しの中古タワーマンションの中から築10年物件だけをピックアップして、分譲価格との差を見たデータがあります。・・・・・・2018年調査

(東京カンテイ社調べ。30㎡未満を除く。 都心14区のデータ

30階以上の物件の中には当然ながら低層階・中間階の売り出し住戸もあったわけで、中間階の住戸の分譲価格は最高層階より安かったはずですが、それらも含めて、購入額よりおしなべて40%も高く売れたというデータなのです。

将来、タワーマンションだらけの街になったら、もはやタワーマンションに住んでいるというだけでは誇りになりません。 上記のような高いリセールバリューは期待できないかもしれません。

そんな予想が確実として、中低層階で眺望も特に良いわけでもないという条件のタワー物件を買ってしまったら、そのとき我が家の価値はどのようなことになるでしょうか? そのような心配の声も最近はときおり耳にするようになりました。

とはいえ、階数の如何を問わずタワーマンションの価値は、立地条件が同じもの同士での比較で言えば、トータルでは文句なく一般の中高層マンションより上回ると考えてよいでしょう。その理由は既述のメリットで説明できます。

地震が起きたときの心配は、階段の上り下りだけです。それも、住む階数によっても異なります。購入する部屋が20階くらいと仮定した場合、復旧までに数日を要する事態となったら大きな懸念材料ではあります。

しかし、電気の復旧はライフラインの中では最も早いと考えられるので(事実、阪神大震災のとき、完全復旧までガスが83日を要したのに対し、電気は僅か7日だったという記録が残っています)、不便をかこつのは短時間のことでしょうし、この問題はタワーだけの問題ではありません。

最も安心なのは構造です。揺れによる恐怖感が小さく、家具の転倒で大けがといった心配は、多くのタワーマンションで採用されている建物構造によって解消されるはずです。

タワーマンションということでの稀少価値が薄らぎつつありますが、これから購入を検討する人が比較項目に加え、かつ重視しておきたいのは「外観デザイン」です。

どれも似たようにしか見えない平凡なタワーデザインでなく、際立った個性が価値を左右するはずです。

デべロッパ―によっては、外国人建築家などにデザイン料を別途支払ってでも力を入れています。外国人だから良い、日本人だから駄目ということではありませんが、過去の事例を見ると、一味も二味も違うことは確かです。

デザインの良さを具体的に言葉で表わすことは困難ですが、「何十年にも亘り陳腐化しない、かつ上質なデザインであること」です。マンションはデザインが勝負。これは、筆者の持論でもあります。

また、眺望価値を重視するなら、大公園に面して緑の景観をふんだんに楽しめるタワーマンションの中低層住戸を選択する、湾岸エリアなら東京湾や隅田川などに面する、あるいは「景観が多少変わってもワイドなリビング空間を持つ間取りであれば、眺望価値が大きく劣ることはあるまい」と予想できる物件・・・このような注意深さが必須となるでしょう。

何より大事なのは、駅直結または駅前の利便性とランドマーク足りうる存在感、あるいはタワーの中のタワーとでも言えるような別格のタワーかどうかです。これらが変わらぬ価値、高い価値を持ち続けるからです。

●維持費の負担が大きいと感じる前に

既に見たように、修繕積立金は30年間の平均で見れば、ガイドラインでは@206円/㎡でしたが、実際は「段階増額積立方式」を採用するマンションが多いため、築年数が重なるほどに増額され、築20年頃には@350円/㎡を超えるものが普通です。70㎡換算なら24,500円となり、管理費と合計すると月額40,000円以上になるのです。

住宅ローンの負担がなくなっている頃の負担金額として、40,000円くらいなら大したことはないと感じる人も多いのでしょうか? 購入前に売主から計画案を開示されても、気にすることなく購入しています。

それとも、20年以上先のことだから単にピンと来ていないだけなのでしょうか?あるいは、20年以上も住み続けることはあるまいと思っているからでしょうか?

心の中まで覗けませんが、その時が来るまで実感が湧かないのは確かでしょう。

ともあれ、将来この負担が大きいと感じる人にとっては、中低層マンションへ売り抜ける道もあるでしょう。管理費も修繕積立金も高くない物件は少なくないですから。

最寄りの駅からバス便であったり、徒歩でも10分少々かかったりするということになるかもしれませんが、住宅街の中にあって静かに落ち着いた暮らしができる低層マンションに遭遇することもあるでしょう。

永住する気で選ぶ住まいなら、駅近でなくてもいいかもしれません。リタイア後の住まいなら、都心へ出るのも毎日ではないのですから不便さは感じないはずです。

ただし、都心から極端に遠いエリアはお勧めできません。人口減少が懸念されるエリアは、コンパクトシティ構想によって様々な生活サポート施設やインフラが(行政だけでなく民間も)駅周辺に集約されてしまい、駅から遠い家は住みづらくなって行くからです。

・・・・今日はここまでです。ご購読ありがとうございました。ご質問・ご相談は「対面相談」もご利用ください。お申込みはこちらから(http://www.syuppanservice.com)

★★★三井健太の2大サービスはこちら★★★

「マンション評価サービス」と「将来価格の予測サービス」のご案内

http://www.syuppanservice.com/2dai-service-syoukai.html

※こちらのBLOGも是非ご購読ください。

https://www.sumu-log.com/archives/author/mituikenta/

◆◆マンションセミナー開催のお知らせ◆

開催日:平成30年3月1日(日)15時より

副題(1)首都圏マンション市場の現状分析と将来展望

※2020年のマンション価格・新築供給の見通し

※新築か中古か?

(問い合わせ先:ケイズワン社 03-3520-9993)