第680回 古いマンションほど値下がり率が低くなるわけ

- 2019.05.10

- マンションの資産価値 中古マンション

このブログでは居住性や好みの問題、個人的な事情を度外視し、原則として資産性の観点から「マンションの資産価値論」を展開しておりま す。

10日おきの更新になりました。引き続きご愛読賜りますようお願い申しあげます。(次回は5月20日です)

こちらのブログと5日おき、交互にアップしています 。

(https://www.e-mansion.co.jp/blog/archives/author/mituikenta/)

◆

◆

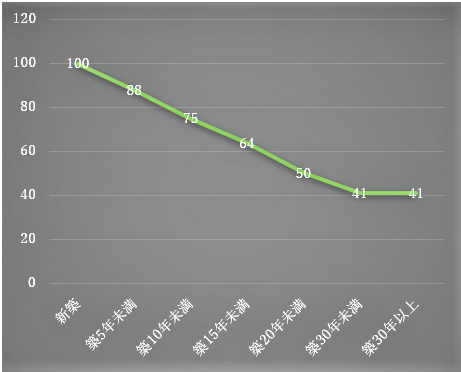

中古マンションは築30年を過ぎた頃から値下がりはしなくなると聞いたことはないでしょうか?少し古いデータですが、次のようなものがあります。

これは、首都圏全体のマンション価格を築年数別に指数で表したもので、新築価格を100としたとき、築5年以内の中古:約88、10年未満:75、15年未満:64、20年未満:50、30年未満:41とほぼきれいな直線を描くように下がっていますが、次の「30年以上」に至るところでは横ばいになっています。

| 築年数 | 築5年以内 | 築6~10年 | 築11~15年 | 築16~20年 | 築20~30年 | 築30年以上 |

| 指数 | 87.9 | 74.5 | 63.5 | 50.2 | 41.2 | 41.1 |

これは、首都圏全体のデータなので、23区と23区外・神奈川県・埼玉県・千葉県のブロック別にしたデータでは、それぞれの右肩下がりの線の角度は異なりますが、30年以降に向かうところでは同じ横ばいになるのです。

20年~30年の中古と、30年以上の中古価格が同じなのはなぜでしょうか?

データ通りに、古くなると値下がりが止まるということなのでしょうか?

築20年~30年マンションのカテゴリーに仕分けされるマンションと、30年以上のカテゴリ―に入るマンションでは、見た目も明らかに違うはずですし、30年以上のカテゴリーには40年マンションも50年マンションも包含されています。

築20年台のマンションは全て新耐震基準の物件ですが、30年以上には旧耐震基準で建てられたマンションが多数にのぼるはずです。新しい方が高いはずですが、なぜ30年以上のマンションは価格が下がらないというデータになるのでしょう?

今日は、中古マンションの価格を左右する問題について、いつもと違った角度から解き明かそうと思います。

●古いマンションほど値下がりしにくいのは何故?

考えられることは次のようなものです。

(1)購入者心理として、築30年も40年も大差ないので、30年以上のグループ内ではどれも築年での価格差は生まれにくい

(2)20年台のグループより、30年以上のグループに大規模修繕を済ませた物件が多く、見た目がきれいで、その面における価格差は生まれにくい

(3)20年台のグループより、30年以上のグループの方が室内のリフォームを最近済ませた物件が多い(価格が強含み)

(4)20年台のグループより、30年以上のグループに業者売主のリノベーション物件(大幅な高値物件)が少なくない。

以上のように、バリューアップされた高値の物件が築30年以上の集計の中に多数含まれてくる一方、比較的新しい20年台グループには、大規模修繕はしていても、個別住戸においては何もしていない状態で売り出される物件が多数含まれるため、統計上はほとんど変わらない価格になるのです。

これで、築30年以下の物件と30年以上の物件との価格差がほとんどないという統計上のマジックがお分かりいただけたことと思います。

ただし、築30年のマンションを買った場合、10年後(築40年時点)、あるいは20年後(築50年時点)のリセール価格が変わらないというわけではありません。下がりにくいことは確かですが・・・

●中古になっても変わらないのが土地分

古くなればなるほど下がりにくい理由を別の角度から説明します。

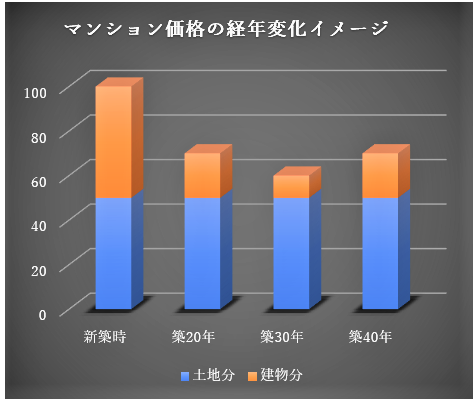

マンションの価値を土地分と建物分とに分けると、例えば都心マンションの場合、その比率は新築マンションで50%:50%ほどになるのですが、中古の場合はこの割合が変化します。建物の価値は経年劣化によって低下し、相対的に土地分がアップするからです。例えば、築20年くらいの時点では、建物分が30%に低下し、土地分が70%となるのです。

さらに年数を重ねると、「建物分は10%に下がり、土地分は90%に高まる」などと変化しますが、リノベーション工事によって建物分がバリューアップし、「建物分30、土地分70」と逆進的な変化もあるというわけです。この関係を図示すると、次のようなイメージになります。

土地には経年劣化という概念がなく、変動要因は建物部分のみだからです。

その土地の価値が何かの理由で変動すれば、当然全体も変動します。

例えば土地50+建物30、合計80になるはずだった中古マンションが、地価の上昇で土地60+建物30、合計90になるようなことです。

地価の変動は、その土地に対する需要が高まれば高くなり、需要が減れば下落するという単純な構図ですが、マンションを買いたい人が多く集まる街の土地は新築マンション建設のための用地が高値売買の実績をもたらすという説明が分かりやすいでしょうか?

新築マンションが地価の上昇によって高くなれば、手が届かない人は中古マンションを狙うことになります。その結果、中古マンションも値上がりします。つまり、中古マンションの価値を構成する地価の上昇が中古マンション全体を高くするというわけです。

反対に、土地に対する需要が少ない地域、すなわちマンション開発のための土地を物色する企業がないだけでなく、ホテル建設やオフィスビル建設をしたいという企業が現れない地域では地価が停滞、もしくは下落します。

このような地域では、中古マンションの価格も安定的で、建物価値の変動要因(経年劣化による下落もしくはリノベーションによるバリューアップ)のみとなります。

以上から得られる教訓は、①古いマンションほど土地分割合が大きいだけに、値下がり率は低い、②経年劣化を遅らせる(食い止める)ために個人ができることは内装を綺麗に保つこと、③土地分の価値が大きいマンションは郊外より都心と想像できる―――の3つです。

●中古マンションの下落率が低いのは都心

教訓③をもう少し分解して説明を付け加えておきましょう。

土地分:50、建物分50と見られる都心マンションの建物が経年減価で半分になったときのトータル価値は75です。一方、郊外マンションで土地分30.建物分70の構成マンションは、建物分が半分になると35なので、土地分30とのトータルで65となり、変動率は都心マンションでは100から75に、すなわち25%ダウン、郊外マンションでは100から65に、すなわち35%ダウンとなるのです。

ところで、土地分は変動しにくいと書きましたが、需要の有無で変わるとも述べました。都心は需要が多いので郊外と比べれば有利ですが、都心と言ってもその面積は広大です。都心の中にも需要の多いエリアとさほどでもないエリアがあります。

郊外でも人気の高い地域は需要が常に多く、従って価格は強含みという場合があります。郊外マンションの中には、都心並みに高い例もあります。

都心は無論、郊外でも都心並みの高値で売買が成立している地域のマンションは、土地分のシェアが大きいので、そのような地域のマンションは何年経っても大きく下がることはないという傾向があります。

●安定的な需要を期待できる街なのか?

都心と郊外という区分の仕方は適切ではありません。都心でも不人気エリアがありますし、郊外で横浜、武蔵小杉、大宮、浦和、津田沼、柏といった人気のある街があります。再開発によって見直されつつある街もあります。地域を分けて話さないと誤解を招きます。

土地分の多いマンションは値下がりしにくいのは確かであるとしても、その土地の値打ちに変動があれば、土地も建物もどちらも変動し、中古マンションの将来価値は期待以下になったり、期待以上の価値に上がったりします。

マンションを買った、もしくは買おうとしている人が、将来を占うときに大切なのは、個々のエリアの土地需要や住宅需要が今後どうなっていくか読むことです。土地分が下落しない物件を選ばなければならないからです。

その街の将来は有望ですか?と問われるとき、最近の答えはこうです。

「将来性豊かな街とか、将来性のあるマンションといった観点は捨てた方が良いと思います。将来性に期待して郊外の新駅の近辺を狙うより、安全なのは成熟した街です。根強い人気を持ち、住みたい人が後を絶たない完成した街は、いつでも買い手を心配しなくてすむのです。

誰が見ても有望な街と思えるような成長期待の街はもはやないと思うべきです。「家余り時代」の今日、開発途上にあって将来は住宅・マンションが急速に増えて人が集まる、そんな街を探すのは徒労に終わるだけです。

また、再開発によってリニューアルされ綺麗で住みやすい街が多数誕生していますし、今後も増えるのは間違いありませんが、既に価格は織り込み済みなので、「儲かる」レベルに達するまでには長い時間がかかりそうです。

資産価値が高くなる、すなわち儲かるという期待は人口減社会においては、極めて限定的です。どこかの街が別の街から移住者を集めて大きく発展する街は今後も現れることでしょう。しかし、その数はたかがしれています。大きく発展するというのは、イメージ的には10年で何万人という人口増大のことです。

近年では、武蔵小杉や豊洲がその代表格ですが、1000戸や2000戸のマンションを新たに作って近隣から買い手を集める程度では大きな発展を望むことはできません。

根強い人気のある街も、放置すれば次第に廃れていき、やがて人気も衰えます。店舗がリニューアルするのは活気を失わないようにするためですが、街も再開発によって若返らせることが必須です。この場合、発展というより、高齢化・老化に歯止めをかけるだけのことかもしれません。

「再開発」という三文字は、成長や発展、将来性といった言葉と一体的に使われることが多いためか、街の価値が上がって資産価値が高くなるという錯覚を生みやすいと感じます。

ともすると、街が発展すれば資産価値が上がるので買ったマンションから利益が生まれる(儲かる)という幻想をもたらします。現実は違う場合が多いのです。再開発は、廃れかかった街を立て直す力になるだけだと警告したいくらいです。

ともあれ、成熟した街が廃れるかもしれないとき、再開発によってリニューアルされれば魅力が増し、発展の期待が新住民を呼び込むことにも成功して、落ちかけた資産価値は一定の高さを維持することでしょう。

リニューアル必須であるとしても、根強い人気を誇る成熟した街は期待を裏切らないものです。長い歴史があり、多くの住民が既に存在しており、住宅・マンションが密集している、若い層は無論、老若男女が住みたがる。そのような街の方が地価も下がりにくい、従ってマンション価格も下がりにくいのです。

●最後はマンション固有の価値判断

一般的に言って、マンションの価値を決めるのは土地の価値だということです。

土地の価値は、街の価値と同じ意味を持ちます。

その街が大きな発展を遂げれば、その中にあるマンション全体が価値を高めるでしょう。つまり、みんなで喜ぶことができます。しかし、そんな街はもはや存在しないと言って過言でないほど減りました。

従って、どこでマンションを選ぶにしても、「みんなで喜ぶ」選び方から「自分だけが損をしない」選び方が課題になってしまったのです。

・・・・・今日はここまでです。ご購読ありがとうございました。ご質問・ご相談は「無料相談」のできる三井健太のマンション相談室までお気軽にどうぞ。(http://www.syuppanservice.com)

★★★三井健太の2大サービスはこちら★★★

「マンション評価サービス」と「将来価格の予測サービス」のご案内

http://www.syuppanservice.com/2dai-service-syoukai.html

※こちらのBLOGも是非ご購読ください。

(https://www.e-mansion.co.jp/blog/archives/author/mituikenta/)

5月5日 第207回は「間取りと設備も大事だが、見えない重要な検討テーマがある」です。